Von Susi Bittner und Sarah Pommerien, TU Braunschweig

Bis zur Frühstückspause um 9 Uhr war es ein ganz normaler Tag. Doch kurz darauf bekamen wir von unserem Ausbilder einen Auftrag, über den wir uns sehr wunderten. Wir sollten Weizenbier aus dem Supermarkt holen. Alkohol am Arbeitsplatz – ist das erlaubt? Und haben wir überhaupt passende Gläser dafür, fragten wir uns.

Doch Auftrag ist Auftrag – wir besorgten das Bier und stellten es in den Kühlschrank. Ein paar Stunden lang blieb es dort, ohne dass weiter darüber geredet wurde. Erst als wir am Nachmittag ins Audimax gehen wollten, um die Vorlesung vorzubereiten, erklang die tiefe Stimme unserers Ausbilders. „Nehmt das Bier mit!“, rief er uns zu.

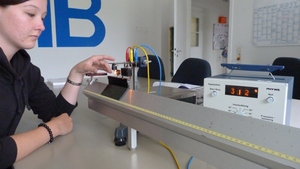

Damit war das Rätsel gelöst. In der Vorlesung sollte bei einem physikalischen Versuch das Zerfallsgesetz erklärt werden – am Beispiel der Schaumkrone unseres Weizenbieres. Wir kippten das Bier also zunächst in ein Glas. Anschließend sollten wir die Höhe der Schaumkrone in einigen Zeitabständen mit dem Lineal ablesen und laut ansagen.

Leider war es schwierig, die Striche auf dem Lineal zu erkennen. Vorallem dann, wenn man einen knappen Meter entfernt steht, kurzsichtig ist und noch dazu keine Brille auf hat. Der Professor wartete auf die Ansagen, es wurde still…doch es kam nichts!

Vor dem versammelten Vorlesungssaal wollte ich nicht zugeben, dass ich die Abmessungen auf dem Lineal nicht erkennen konnte. Also versuchte ich mit wilden Handzeichen auf mein Problem aufmerksam zu machen. Es klappte. Unser Ausbilder sprang auf und tat, was er tun musste. Er las die aktuelle Höhe der Bierschaumkrone auf dem Lineal ab und die Vorlesung war gerettet.